15 APRILE 2020

Siamo tutti sulla stessa barca?

Con il Covid-19 o Corona Virus che si voglia chiamare, abbiamo appreso rapidamente che qualcuno capace di abbattere ogni confine esiste. È un qualcuno che va e si insinua a prescindere dalle nostre idee, dal nostro colore di pelle o dalla Nazione in cui siamo fortunatamente e/o sfortunatamente nati. È un qualcuno di invisibile, capace di interrompere la quotidianità del mondo intero, muovendosi subdolamente con la diretta intenzione di penalizzare comunemente ogni nostro respiro, ogni nostro abbraccio, ogni nostra stretta di mano.

Il mondo intero trema all’unisono. Tutti fragili e vulnerabili in egual modo, dal più potente al più povero, tutti senza paracadute, senza piano B, senza scorciatoie nella stessa implacabile tempesta. Tutti tristemente isolati in giorni infiniti di cattive notizie, conferenze stampa e decreti ministeriali. Tutti in attesa di buone nuove che stentano ad arrivare. Tutti paralizzati in una paura collettiva che ci limita nel tendere la mano. Tutti, volenti o dolenti, costretti alle riflessioni più intimiste e solitarie che le circostanze richiedono, costretti a reagire, in maniera talvolta scomposta, al carico pesante che stiamo vivendo.

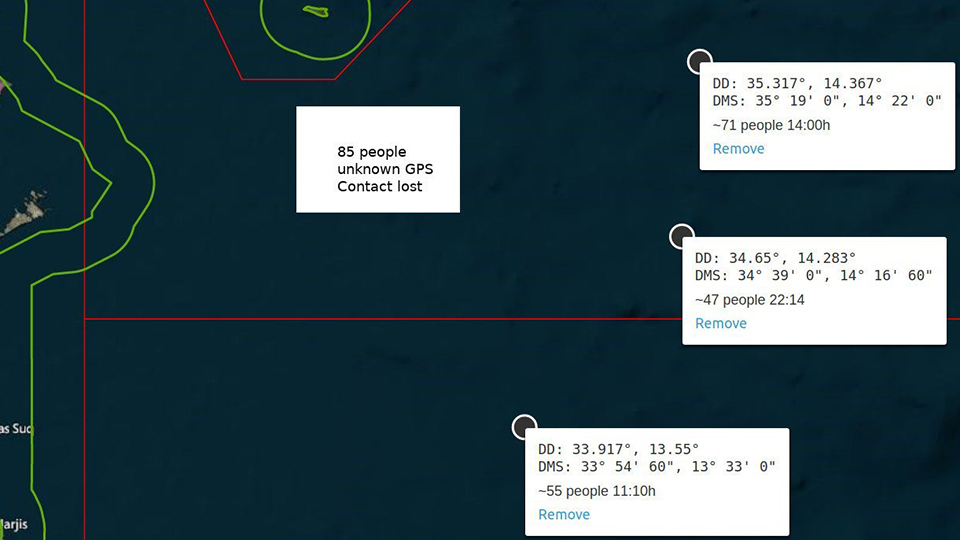

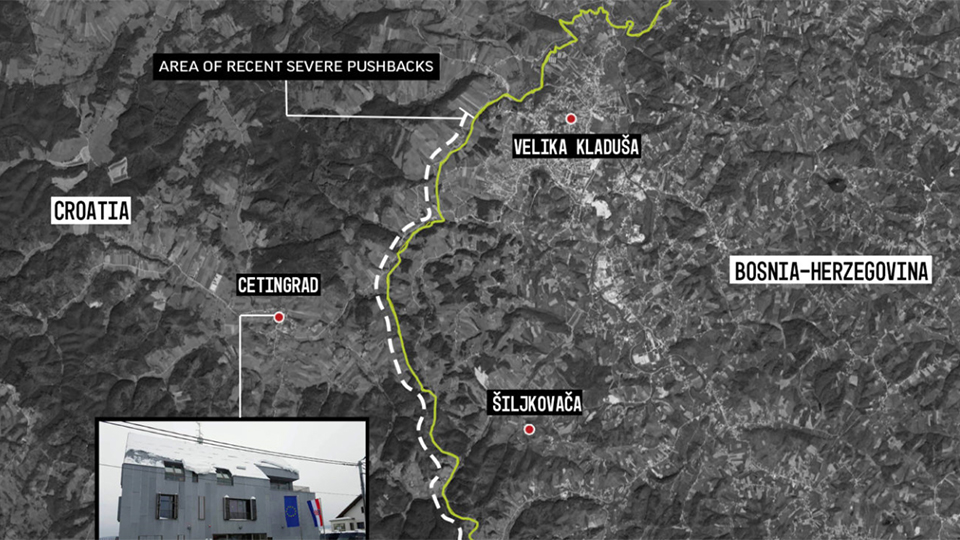

Assistiamo impotenti all’isolamento del mondo. Subiamo in silenzio una emarginazione necessaria che ci sconvolge da vicino, perché ogni giorno, la nostra quotidianità viene scandita da numeri e dati che ci appartengono. Numeri e dati che contano morti, deceduti in una “battaglia” invisibile che ci toglie il fiato e che tenacemente combattiamo armati di soli guanti e mascherine chirurgiche. Medici, infermieri, cassieri dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, forze dell’ordine e volontari, spesso allo strenuo delle forze, con passione e responsabilità compiono il loro dovere, ogni giorno, ogni notte. Improvvisamente questi numeri diventano persone e non ci lasciano più indifferenti. Già, perché non sono più solo i numeri relativi a migranti o profughi esiliati in qualche terra di nessuno o su di un gommone in mezzo al mare ma, sono i nostri padri, amici, colleghi. Sono uomini e donne in cui ci identifichiamo. Ci renderemo, forse, finalmente conto che lo slogan “siamo tutti sulla stressa barca” è oggi più che mai un ideale globale di sopravvivenza? Guardiamo attoniti in diretta e a reti unificate Papa Francesco aggirarsi in una Via del Corso spettrale e pregare per l’umanità intera in una Piazza San Pietro deserta. Sfilano uno dopo l’altro i camion dell’esercito fra le vie di una delle provincie più rigogliose d’Italia pieni dei corpi di coloro che ci hanno generato, cresciuto, educato e che non sappiamo più dove seppellire. Siamo alle soglie dei 21.000 morti nazionali in poco più di due mesi dal primo caso conclamato e siamo ancora così impotenti da non poter neanche posare un fiore sulle loro bare o dedicar loro un ultimo saluto, un ultimo pensiero perché isolati l’uno dall’altro nelle nostre case in difesa di un virus per lo più sconosciuto. Morire in solitudine deve essere qualcosa di straziante per chi va ed ancor di più per chi resta. Ed allora perché è ancora così ostile e difficile attribuire un valore unico alla sofferenza umana? Perché non può esistere una comprensione ed una compassione uguale per tutti? Perché se mi ammalo io di Covid-19, mio nonno o un vicino di casa invochiamo solidarietà e supporto ed invece, se si ammalano o muoiono altrettanti milioni di persone dall’altra parte del mondo (per mare o per terra), restiamo indifferenti e ci sentiamo legittimati ad ignorare paritetiche emergenze e solitudini umanitarie? Questo è un dilemma che probabilmente non scioglieremo mai e che continuerà a creare divisioni, distorsioni, anomalie nei comportamenti sociali. Questo è un dilemma che inquieta le mie riflessioni nel mentre vago fra le stanze sicure della mio appartamento, dalla scrivania alla cucina, dalla cucina al salotto e penso che, nonostante tutto, siamo fortunati. Uniti resteremo in casa, rispetteremo le ordinanze emanate nell’interesse di noi tutti e tutto andrà bene perché riusciremo ad arginare il contagio e a riappropriarci della nostra vita con maggiore consapevolezza. Non paragoniamo però questa emergenza sanitaria ad una guerra, ve lo chiedo dimessamente. La guerra è un’altra cosa! La guerra è al di là delle nostre frontiere. È quella che vediamo di tanto in tanto trasmettere in televisione su un canale che rapidamente cambiamo per non voler sapere. La guerra è fatta di bombe e di armi chimiche, di popolazioni intere schiacciate fra muri e filo spinato, di campi di fame, gelo e dolore, a cui nessuno è interessato per davvero. Difficile scenario da comprendere ed in cui immedesimarsi, me ne rendo conto ma è reale e a breve, il Covid-19 arriverà anche lì, dove sarà impossibile evitare assembramenti o rispettare le più basilari norme igieniche, perché l’acqua è un lusso che manca.

Utilizziamo al meglio questo tempo e impariamo ad abbracciare anche le disgrazie che sino a ieri tentavamo di ignorare. Restiamo fieri del nostro Paese, seppur con i suoi difetti perché, possiamo vederlo da noi come i nostri Comuni, i nostri Servizi Sanitari, le nostre Associazioni non dimenticano gli emarginati e non gioiscono delle perdite come avviene solitamente in un comune scenario bellico di altri luoghi. Noi siamo per definizione un popolo caloroso, accogliente che scende in strada a proprio rischio per distribuire pane ed igienizzanti a chi una casa non ce l’ha. Ed allora, fermiamoci e ricominciamo da qui. Ricordiamoci che è il voler dare qualcosa agli altri che genera il coraggio. Ed il coraggio, non è forse la più bella virtù che possa pervadere la personalità umana? La strada per sconfiggere il virus è ancora lunga ma, tanto vale abituarsi e migliorarsi, imparando a guardare con occhi nuovi al di là di noi, allenandoci a cercare il bene, ad abbattere la paura e la distanza dell’altro, chiunque esso sia e qualunque sia il suo dramma.

di Eleana Elefante